南京大学唐少春等:“杂原子协同锚定空位”实

锂硫电池(LSBs)因其高理论能量密度(2600 Wh kg1)和高容量(1675 mAh g1)而被视为下一代储能的有力候选者。穿梭效应和缓慢的硫转化动力学导致硫利用率低和容量快速衰减,严重阻碍了锂硫电池的实际应用。极性催化剂通过促进锂多硫化物(LiPSs)转化、调节吸附行为和改善离子传输来减轻穿梭效应并提高硫利用率。硒化钴因其优异的物理化学性质而广泛应用于催化领域,其整体性能优于其他金属硒化物,如FeSe、和MoSe。首先,CoSe对LiPSs具有强吸附作用,因为钴的d轨道电子,特别是eg轨道中的电子,与硫原子形成强共价键,有效抑制了穿梭效应。其次,CoSe具有高电导率(约103 S cm1),远高于FeSe和MoSe等半导体材料,有利于电子传输并提高催化效率。此外,CoSe具有稳定的结构,可容纳硫正极在充放电循环过程中的体积变化,保持结构稳定性。然而,活性位点密度不足是限制催化性能提升和阻碍效率显著提高的关键瓶颈。

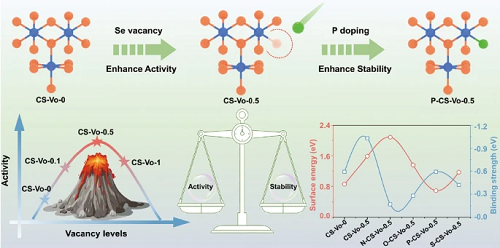

1.基于对富硒空位CoSe的系统研究,揭示了催化活性与空位浓度之间的火山型关系。

2.首次提出一种新型“杂原子协同锚定空位”策略,以实现保留丰富硒空位的磷掺杂CoSe(P-CS-Vo-0.5)。3.证实磷(P)掺杂可降低硒(Se)空位表面能并有效“固定”活性位点,显著抑制空位的动态迁移。

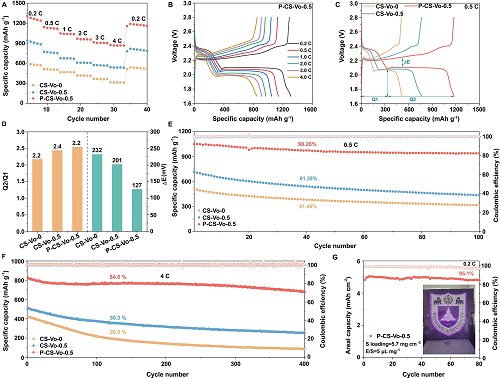

电催化剂的活性与稳定性呈现“跷跷板”关系。引入空位(Vo)可通过改善反应物亲和力并增加可及活性位点来提升活性。然而,Vo不足或过量均会降低多硫化物吸附并削弱催化稳定性。南京大学唐少春、王学斌等人提出一种新型“杂原子协同锚定空位”策略,以解决高活性与高稳定性之间的权衡问题。通过先生成丰富硒空位(Vo)再可控掺杂磷(P)原子,合成了保留富硒空位的磷掺杂CoSe(P-CS-Vo-0.5)。原子尺度微观结构分析揭示了表面空位生成及随后P原子部分占据这些空位的动态过程。密度泛函理论模拟与原位拉曼测试表明,硒空位提供高活性催化位点,加速多硫化物转化;而P掺杂有效降低硒空位表面能并抑制其向内迁移,增强结构稳定性。采用最优P-CS-Vo-0.5隔膜的电池在0.2C下初始放电容量达1306.7 mAh g1,高硫载量(5.7 mg cm2,5.0 μL mg1)下仍保持5.04 mAh cm2,80次循环后容量保持率为95.1%。该调控局部原子环境的策略为设计高活性且稳定的催化剂提供了新途径。

密度泛函理论(DFT)模拟揭示了多硫化物吸附能与空位浓度间的非线性关系。随着空位浓度增加,吸附强度先增强后减弱,形成火山型吸附曲线A)。低空位浓度阻碍了足够活性位点的形成,而高空位浓度导致显著的几何损伤或活性降低。催化剂活性与稳定性间存在固有跷跷板关系(图1B)。采用非金属原子修饰催化剂以稳定空位,是调和这一内在矛盾的有前景方法。CS-Vo-0的表面能为0.86 eV,空位形成后(CS-Vo-0.5)增至1.59 eV,表明富空位表面具有固有不稳定性。采用N-CS-Vo-0.5、S-CS-Vo-0.5、O-CS-Vo-0.5和P-CS-Vo-0.5的优化模型确定结合能与表面能(图1C)。结果显示,掺杂后表面能先升高后降低,主要归因于掺杂剂诱导的晶格畸变程度。

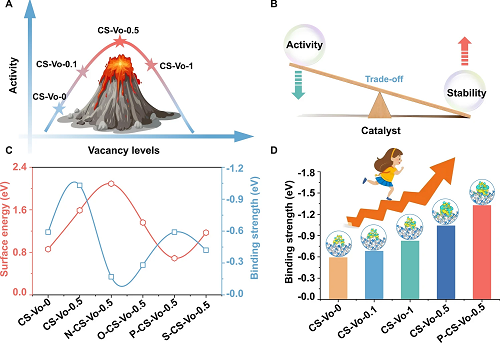

硼氢化物诱导产生的空位增强了催化剂的活性,而磷(P)原子的引入则提升了其稳定性。DFT计算表明,与替代掺杂相比,P优先填充CS-Vo-0.5晶格中的硒(Se)空位,形成更稳定的构型。CS-Vo-0、CS-Vo-0.5和P-CS-Vo-0.5的X射线衍射(XRD)图谱如图2A所示,其中P-CS-Vo-0.5未出现磷化钴的特征峰,表明磷的引入未破坏晶体结构。透射电子显微镜(TEM)图像显示,P-CS-Vo-0.5保持了中空立方形貌,证实其在NaBH处理后结构未发生改变。元素分布图表明,Co、Se和P元素在P-CS-Vo-0.5样品中均匀分布(图2B)。

从图2C的结果可以明显看出,指定Se位点的强度远弱于其他硒位点,这一结果支持了硒空位的存在。电子能量损失谱(EELS)显示了金属元素价态的变化。如图2D所示,电子顺磁共振(EPR)测量进一步探究了空位的演变情况。CS-Vo-0.5的EPR信号强度(自旋数 = 4.625 × 101)高于CS-Vo-0(自旋数 = 3.062 × 101),这表明用硼氢化钠处理增加了空位浓度。

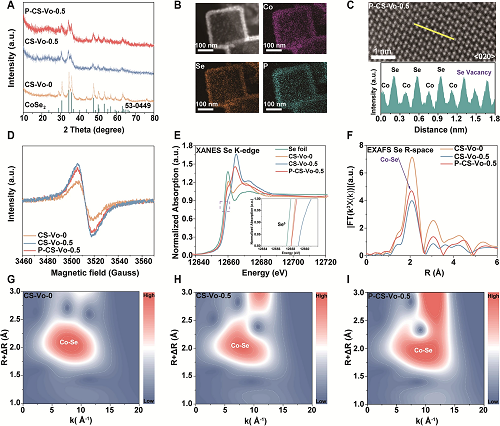

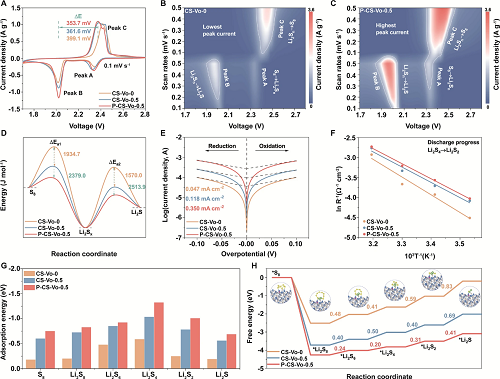

为评估催化活性与稳定性,采用对称电池进行了循环伏安法(CV)测试(图3A)。首圈循环中,CS-Vo-0.5的CV峰电流与峰面积较CS-Vo-0显著提升(图3A1-2),表明其丰富的空位有效增强了催化性能。然而,经100次循环后,CS-Vo-0.5的峰电流与峰面积较首圈急剧下降,且氧化还原峰消失,反映出循环稳定性衰退。P-CS-Vo-0.5电极对称电池的CV曲线所示。

图3. A. 对称电池初始阶段与循环后的循环伏安(CV)曲线;吸附实验照片及对应的紫外-可见(UV-Vis)光谱图;C. LiS成核过程;D. P-CS-Vo-0.5的无量纲瞬态曲线(对应成核过程);E. 不同催化剂作用下LiS的解离过程。

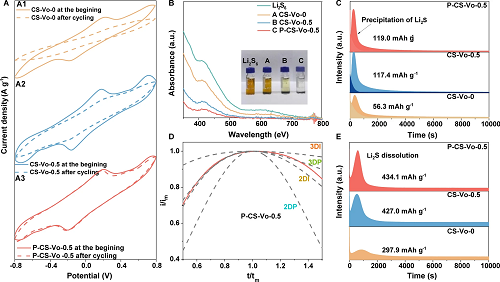

通过组装搭载不同催化剂修饰隔膜的电池,对其电化学性能进行了评估。如图4A所示,与CS-Vo-0和CS-Vo-0.5相比,采用P-CS-Vo-0.5隔膜的电池展现出显著增强的氧化还原电流响应、有效降低的电化学极化以及提升的催化活性。此外,P-CS-Vo-0.5的塔菲尔斜率显著小于CS-Vo-0和CS-Vo-0.5,表明多硫化物在P-CS-Vo-0.5上的转化反应动力学更为迅速。图4B、C展示了不同扫描速率下CV曲线的等高线图,其中P-CS-Vo-0.5相较于CS-Vo-0和CS-Vo-0.5表现出最低的极化电位和更大的氧化还原峰电流,进一步证实了其加速的反应动力学。此外,P-CS-Vo-0.5还展现出优异的锂离子扩散性能和更高的锂离子迁移速率。如图4D所示,根据对应塔菲尔曲线的截距和斜率计算了这些硫正极中多硫化物转化的活化能(ΔEa)。对于S还原为LiS的过程,P-CS-Vo-0.5和CS-Vo-0.5的ΔEa值较CS分别降低了2379.0和1934.7 J mol1。

图4. A 循环伏安(CV)曲线和C P-CS-Vo-0.5在不同扫描速率下的CV图等高线图;D 两种硫正极的相对活化能;E 塔菲尔(Tafel)曲线;F 绝对温度(T)的倒数与电荷转移电阻倒数对数之间的线性关系;G 计算所得硫物种的吸附能,以及H相对自由能。

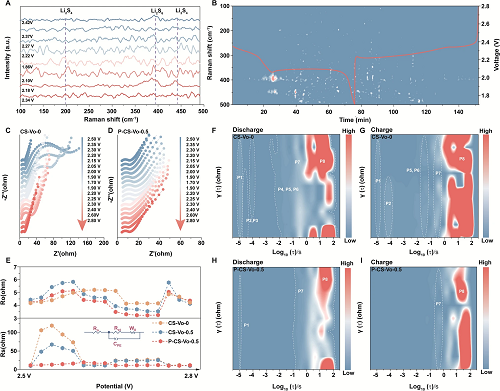

利用原位拉曼光谱技术,追踪了整个电化学过程中多硫化锂(LiPSs)的动态变化。如图5A、B所示,采用P-CS-Vo-0.5隔膜的电池在充放电循环过程中仅观察到对应于S2和S2的微弱信号,这表明具有空位和P掺杂双活性位点的设计显著增强了对LiPSs的亲和力和催化活性,从而有效缓解了穿梭效应。值得注意的是,如图5C-E所示,采用CS-Vo-0.5和CS-Vo-0隔膜的电池在放电过程中表现出相对较高的阻抗,这主要归因于硫转化为溶解于电解液中的多硫化锂,导致电解液粘度增加并使电荷转移电阻显著升高。

为进一步将阻抗测量中的时间常数与详细电化学行为相关联,采用弛豫时间分布(DRT)方法对原位电化学阻抗谱(EIS)进行了进一步分析(图5F-I)。高频区峰P1、P2和P3分别对应欧姆电阻、双电层弛豫和锂离子迁移过程;中频区峰P4、P5和P6代表正极处的电荷转移电阻;低频区峰P7和P8则归因于扩散过程。在放电过程中,CS-Vo-0和CS-Vo-0.5隔膜均呈现出P1-P8峰,这归因于硫还原过程中多硫化锂的生成以及液-固转化受阻。随着放电的进行,多硫化物的持续溶解导致电解液粘度增加,显著阻碍了扩散过程,使P7和P8处的扩散阻力维持较高水平。

图5. A-B 采用P-CS-Vo-0.5隔膜的电池在充放电过程中不同电压下测得的原位拉曼光谱及对应的拉曼曲线;C-D 采用CS-Vo-0和P-CS-Vo-0.5隔膜的电池在0.2C下的原位电化学阻抗谱(EIS)奈奎斯特图,以及E 不同充放电深度下欧姆电阻Ro和电荷转移电阻Rs的拟合结果;F-G CS-Vo-0和H-I P-CS-Vo-0.5在不同电压下由EIS测量结果计算得到的弛豫时间分布(DRT)等高线图。

图6. A 不同电流倍率下的倍率性能;B P-CS-Vo-0.5隔膜电池的恒电流充放电(GCD)曲线C下不同电极的GCD曲线比值与极化电压(ΔE);E-F 0.5C和4C下的长期循环稳定性测试结果;G 高硫负载条件下的容量保持率(插图为搭载P-CS-Vo-0.5隔膜的锂硫电池点亮LED的照片)。

综上所述,本研究创新性地提出了“异质原子协同锚定空位”策略,成功制备出兼具超高活性与稳定性的P-CS-Vo-0.5催化剂。通过密度泛函理论(DFT)计算与实验验证,揭示了催化活性与空位浓度之间的“火山型”关系,其中CS-Vo-0.5表现出最优性能。磷(P)掺入实现了空位钉扎效应,有效抑制了空位迁移,突破了传统催化剂活性与稳定性难以兼得的瓶颈。实验结果表明,采用P-CS-Vo-0.5隔膜的锂硫电池在0.2C下硫利用率高达1306.7 mAh g1,同时展现出优异的长期循环稳定性:4C高倍率下循环400次后容量保持率仍达84.6%。本研究通过异质原子协同锚定空位的创新设计,为开发高活性、高稳定性的空位工程催化剂提供了变革性思路。

碳基纳米功能复合材料及传感器件,超级电容/锂(钠)电池材料及柔性器件,多金属单原子电催化剂及界面效应,热敏薄膜材料的产业化与应用研究。

2008年毕业于南京大学,获材料学专业博士学位,同年进入南京大学现代工程与应用科学学院任教,美国斯坦福大学访问学者。现为南京大学现代工学院教授,南京大学海安高新技术研究院院长。先后承担国家自然科学青年、面上基金等科研项目20余项。已在Advanced Materials等国际权威期刊发表近100篇SCI论文,其中第一/通讯作者SCI论文60多篇。论文被SCI总引用已超过2500篇次,h-index为28。

2002-2009于南京大学获本科、硕士学位,2013年于早稻田大学获博士学位。2010-2016年在日本国立材料研究所NIMS先后任初级研究员、博士后、ICYS研究员,及客座研究员,并主持科学研究费KAKENHI等基金2项,加入南京大学现代工程与应用科学学院能源科学与工程系,任教授、PI。现主持国家自然科学基金、省自然科学基金、江苏省双创人才等基金。王学斌课题组主要从事二维功能材料的制备和物性,及电化学、光电化学能量存储与转换器件、功能复合材料、催化等应用研究。已在Nat. Commun., Adv. Mater.等期刊发表论文50余篇,引用5000余次,并任Nat. Commun.等知名期刊审稿人。

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

香港理工大学张晓等展望:电化学固态电解质反应器的配置、应用和前景

成会明院士等封面文章:用于防晒的二维TiO紫外线滤光片

香港理工大学张晓等展望:电化学固态电解质反应器的配置、应用和前景

成会明院士等封面文章:用于防晒的二维TiO紫外线滤光片

Inorganics:中国科学院福建物质结构所高鹏研究员创建特刊——面向能源转换的新型半导体材料

猜你喜欢

- 08-19AICoin区块链赋能知识产权保护

- 04-08AICoin揭开新生儿脑实质微出血

- 05-21AICoin和讯投顾郭磊:上周冲高

- 05-14AICoinRemedy 公布游戏开发线路图

- 07-16AICoin唐国强课题组在大尺度水

- 07-02AICoin《余姚市鹿亭乡国土空间

- 06-04AICoin6月15日鸣枪开跑!2025年贵

- 05-23AICoin中美团队联合揭示恐龙向

- 04-08AICoin如何将用户体验与产品目